東洋医学において、冬は「蔵(ぞう)」の季節とされ、自然界のあらゆるものが活動を控え、エネルギーを蓄える時期と考えられています。私たちの身体も例外ではなく、この季節の変化に合わせて心身を整えることが、健康維持の鍵となります。

また、臓器では冬は「腎(じん)」がもっとも影響を受けやすい季節といわれています。

腎は生命エネルギーの源とされ、冷え・疲れ・痛み・むくみ・気力の低下 などと深く関わります。

寒くなると、「体が固まる」「腰が重い」「気持ちが沈む」という方が増えるのは、

単なる冷えではなく “冬という季節そのものの影響” も大きいと考えられています。

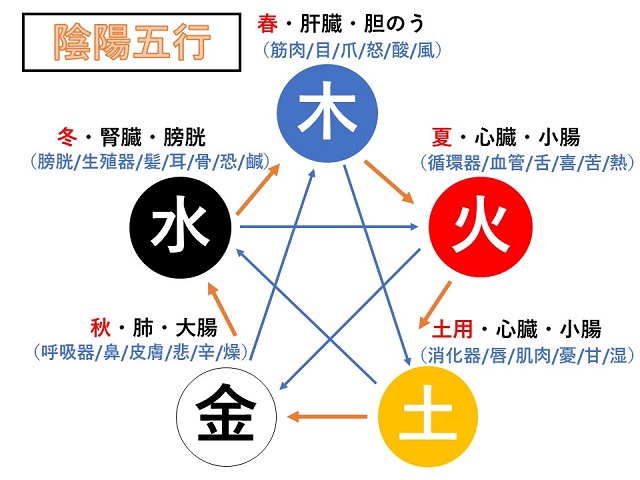

東洋医学でいう「冬」の特徴

冬は五行では【水】に分類され、深く休む季節。

体は省エネモードになり、気血の巡りがゆっくりになります。

腎の働き

「腎」は以下の働きをつかさどると考えられています

- 生命力・回復力

- 水分代謝

- 腰・膝の強さ

- 耳の機能

- 尿・生殖・ホルモンバランス

- 骨の強さ

冬に多い症状

寒さにや冷えによって体の機能が停滞することにより、以下の不調が起こりやすくなります。

- 高血圧(体温を上げるために毛細血管が縮小)

- 冷えや腰痛、関節痛(寒邪による気の巡りの停滞)

- 頻尿やむくみ、膀胱炎や腎炎(腎の水分代謝機能の低下)

- 疲れやすい、気力の低下(腎に蓄えられる精の消耗)

- 耳鳴り・聴力の低下(腎と耳との関係)

- 肌や喉の乾燥(体内の水分不足や空気の乾燥)

東洋医学的な冬のセルフケア

冬は腎のエネルギーを温存し、寒邪から身体を守ることが最優先です。

温める・防寒

①腎を温める「三首(さんくび)温め」

東洋医学では首・手首・足首を温めることが腎を補う近道。

首: 風邪の侵入を防ぎます。

足首: 重要なツボが多く、下半身の冷え防止に直結します。

・ネックウォーマー

・レッグウォーマー

などを用いて冷やさない状態を保ちましょう

②下腹部(丹田)を温める

丹田(おへその少し下)を温めることで腎が補われ、気力の回復や睡眠の質UPにつながるとされます。

・腹巻

・貼るカイロ

などで対策をしましょう

③入浴

湯船にゆっくり浸かり、身体の芯から温めることが大切です。

ゆっくり深い呼吸(腎のエネルギー補充)

冷えると呼吸が浅くなり、腎の力も低下しやすくなります。

ゆっくりと深い呼吸をすると横隔膜が大きく動き、腎などの内臓に刺激が入り機能の低下を防ぎます。

深呼吸のポイント

- ③秒で吸って、②秒止めて、⑦秒で吐く

- 朝晩10回ずつ

- 背中を丸めず、胸を張って

腎を補う「黒い食材」の摂取

東洋医学では「黒は腎を補う色」。

腎を養う(補腎)とされる食材を積極的に摂りましょう。

食材例

- 黒豆

- 黒ごま

- ひじき

- きくらげ

- ごぼう

- わかめ

- こんぶ

- あずき

鍋やスープなど暖かい料理で摂るのがおすすめ。

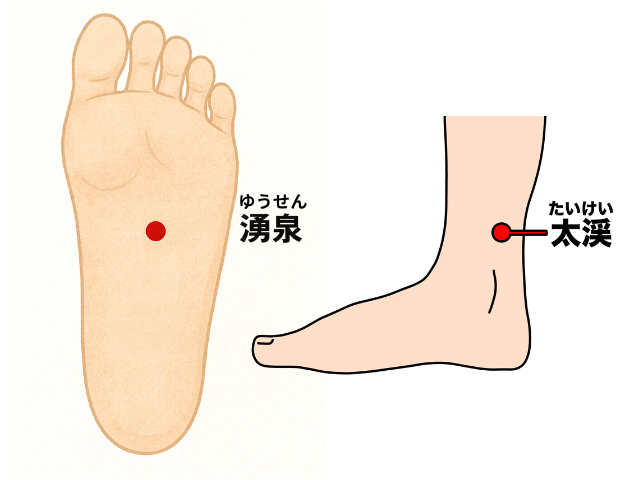

足裏をほぐす(腎のツボ)

腎の働きを助けるツボを温めたり、軽く押したりしましょう。

・湧泉(ゆうせん)

足の裏側、土踏まずのあたりにある、足の指をグーのように曲げると、足裏にへこみができます。このくぼみが湧泉です。

・太渓(たいけい)

足の内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみにあります。

「早寝・ゆっくり過ごす」も立派な養生

東洋医学では、「冬は早寝遅起き」が良いとされています。

充分な睡眠をとり、生命エネルギーである「精」をしっかり蓄えることが、翌年の活動のための準備になります。

- 身体を無理に動かし過ぎない

- 睡眠時間はいつもより少し多め

- 大きなストレス、冷えを避ける

これらも腎を守る大切なケアとなります。

整体でできる冬のケア

整体院アクティブスイッチでは、冬の不調に合わせて

- 季節に合わせた内臓調整

- 全身の巡りを上げる施術

- 腰〜背中の緊張をゆるめる

- 呼吸が入りやすい姿勢づくり

- 冷えに強い体づくり

- 水素セラピーで、冷え・自律神経の対策

などを行い、腎の働きを整えていきます。

まとめ

東洋医学でいう冬は、体が「守りに入る季節」。

無理をすると腎に負担がかかり、

腰痛・冷え・むくみ・気力低下などが増えてしまいます。

ポイントは、「温める」「無理しない」「ゆっくり整える」。

整体とセルフケアを合わせて行うことで、冬でも快適に軽い体で過ごしましょう!

お電話ありがとうございます、

整体院アクティブスイッチでございます。